2025年5月26日

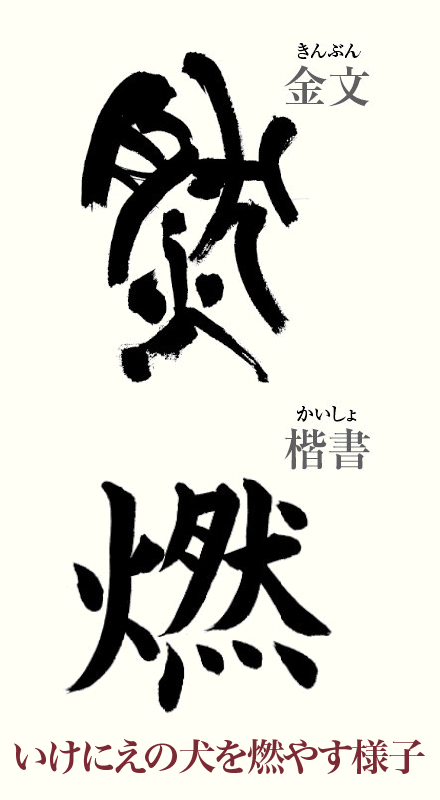

いけにえの犬を燃やす様子「燃」

日差しが強くなってきました。夏の燃えるような暑さもまもなくですね。今回は「燃」を取りあげましょう。

もともとは「火偏」のない「然」が「燃える」という意味で使われていました。

構成を調べてみると、犬の象形である「犬」、肉を表す部首の「月」、その両者を合わせた「肰」(犬の肉の意)が、「然」の上部に配置されています。その下には、火が激しく燃える様子を表す部首の「灬」があります。古代中国では、犬がいけにえとして供えられたようです。

その後、「然」は逆接の接続詞などとして文章で使われるようになりました。燃えるの意味では火偏を加えるようになりました。

ときに漢字や書道の勉強に「燃」えるのも楽しいですよ。

(産経国際書会副理事長 山本晴城)

書・山本晴城

前の記事 : 火をかざし穴の中を探す「探」

次の記事 : 覆いのある車=戦車の移動「運」